Uniformi del primo Esercito Italiano

Come si trasformano e semplificano le uniformi piemontesi

Nell'ottobre 1859 veniva diramata a tutti i Corpi la disposizione per l'adozione di un berretto di fatica già in parte usato da alcuni Corpi. La nota precisava testualmente:

"Fra gli oggetti di corredo militare occorre a questo Ministero di richiamare l'osservanza del modello stabilito, evvi il berretto di fatica, il quale nella sua forma e dimensione deve essere uguale per tutte le armi » (la fanteria più tardi adottò il berretto a busta)".

Per la fanteria il berretto doveva avere le seguenti caratteristiche:

"1° Sarà uguale per tutti i reggimenti ed avrà indistintamente le pistagne di colore scarlatto;

2° Per distinzione di Corpo, il berretto porterà il numero del reggimento in ricamo o in panno feltrato di colore scarlatto, secondo il modello che sarà successivamente trasmesso".

I requisiti del berretto di fatica, per la cavalleria leggera, sono descritti in una nota successiva:

"1° Il berretto sarà dell'eguale modello già in uso per i reggimenti di cavalleria, ad eccezione che la pistagna sarà per tutti indistintamente di colore scarlatto;

2° La cornetta da apporsi al dinanzi sarà di panno del colore della goletta".

Queste disposizioni venivano emanate prima che la cavalleria fosse riordinata nelle 3 specialità: linea, lancieri e cavalleggeri.

Purtroppo non abbiamo nessun preciso accenno al tipo di fregio che usava la linea.

L'adozione della nuova uniforme per la fanteria introduceva un nuovo berretto da fatica, in parte ispirato al "bonnet de police" francese, ed in parte ad un berretto di foggia simile usato dagli austriaci.

La nota 105 del 15 giugno 1860 così ne prescrive l'uso insieme agli spallini:

". . . . . . . .

12. Il modello della nuova foggia di berretto di panno determinato dal § 5" del R. Decreto 9 aprile scorso (pag. 346 del Giorn. mil.) per l'arma di fanteria sarà quale appare dall'annesso disegno e dal modello che sarà trasmesso a ciascun Consiglio d'amministrazione dal magazzino generale centrale.

13. Il berretto porterà sul dinnanzi l'indicazione del numero del reggimento. Quello per i granatieri lo porterà nel centro della granata.

14. Esso sarà in massima portato nel senso longitudinale col fiocco sul davanti e potrà esserlo del pari nel senso trasversale, formando visiera o coprinuca col fiocco a sinistra ogni volta che così sia ordinato dal comandante della truppa.

15. Nulla è innovato nella forma del berretto per gli uffiziali dell'arma di fanteria.

16. La cavalleria e l'artiglieria continueranno a far uso del berretto attuale. L'arma del genio farà uso di quello adottato per la fanteria col gallone di colore cremisi.

17. I Consigli d'amministrazione procederanno alla confezione dei berretti, a meno che l'amministrazione ne provvedesse direttamente.

18. I reggimenti di granatieri non faranno uso del nuovo berretto che a consumazione di quelli di cui fanno uso di antico modello.

19. Gli spallini per l'arma di fanteria approvati con R. Decreto del 9 aprile scorso saranno conformi all'annesso disegno ed al modello che sarà trasmesso dal magazzino generale centrale.

20. Saranno distinti se per Granatieri, se per Fanteria di linea e coll'indicazione Berretti modello 1860 per Fanteria.

21. Gli spallini saranno portati sulla tunica ed anche sul cappotto ogni volta che così sia ordinato.

22. Gli spallini pei sott'uffiziali saranno ornati di cordone in argento, ma avranno la frangia uguale agli altri.

23. L'arma del genio farà uso di spallini di uguale modello, ma essi saranno di colore cremisi".

Le due tavole con i disegni originali dei keppy, rispettivamente per la fanteria e la cavalleria leggera, furono pubblicate il 24 ottobre 1859, il motivo, come è detto nella nota, era il seguente:

"Allo scopo che non venga alterata la forma e dimensioni dei keppy ... ho stimato opportuno di fare riprodurre il disegno del detto capo di corredo, quale fu determinato cogli appositi modelli e quale deve servire per norma, sia agli uffiziali che alla bassa - forza ...". Qualche anno più tardi, nel 1863, sempre "Giornale Militare", una nota del 28 dicembre lamenta ancora la difformità dalle prescrizioni dei copricapi distribuiti ai soldati: "In occasione delle testé eseguite ispezioni si ebbe ad osservare presso alcuni Corpi come, non pure i keppy in uso alla truppa, ma anche i campioni esistenti presso le Amministrazioni rispettive sono discordi per dimensioni e per forme dal prescritto modello".

Note di questo genere sono abbastanza frequenti sul "Giornale Militare", anche per altri tipi di materiali, segno evidente delle difficoltà che si incontravano per reperire le forniture necessarie.

Le liste delle tariffe, che venivano pubblicate annualmente, sono state di grande aiuto per determinare le caratteristiche di molti oggetti del corredo della truppa, in queste tabelle fortunatamente si trova l'elenco di tutti i materiali che venivano usati per confezionare le divise, ed i loro accessori, stabilendone per ciascuno i requisiti merceologici. Da questi schemi, ad esempio, si è potuta stabilire con esattezza la differenza che esisteva fra le dragone per sottufficiali delle armi a piedi e delle armi a cavallo. Da queste liste si è scoperto che, ancora nel 1864, i keppy ed i cappelli da bersagliere avevano internamente uno scheletro metallico.

Il 22 dicembre 1859 venne adottato il nuovo zaino da fanteria, che però fu distribuito inizialmente solo a sei brigate, le quali erano: la "Brigata Granatieri di Sardegna", "Lombardia", "Savoia", "Piemonte", "Cuneo" e "Aosta"; le altre brigate avrebbero per il momento continuato ad usare il vecchio zaino di corame nero, fino a consumazione delle scorte.

Il nuovo zaino era così definito:

"Zaino a pelo, modello 1859 di pelle di vitello con pelo naturale, conciata all'allume per preservarla dal tarlo e renderla impenetrabile".

La descrizione continua spiegando l'affardellamento, in caso di guerra:

"Soldato vestito con cappotto e pantaloni di panno con tutti gli oggetti di corredo nello zaino, eccetto la tunica, ma con 4 pacchi cartucce a palla, coperta da campo e picozzino: peso dello zaino kg 12,720".

"Soldato vestito in tela con cappotto ed i pantaloni di panno nello zaino con tutti gli oggetti sovra indicati : peso dello zaino kg 12,540".

Su questo zaino, pochi mesi più tardi, furono inseriti anche i lunghi bastoni da tenda, disposti verticalmente lungo il fianco sinistro, così da oltrepassare il bordo superiore dello zaino di circa 40 cm. Nel 1863 questo sistema, decisamente ingombrante, di portare gli attrezzi da tenda, veniva abolito; i bastoni furono accorciati e disposti orizzontalmente. La tavola che indica il modo di fissare i picozzini agli zaini lo dimostra chiaramente.

Il 9 febbraio 1860, venivano emanate alcune importanti disposizioni per modificare alcune parti dell'equipaggiamento della truppa, tra di essi troviamo quella che prescrive un nuovo tipo di gualdrappa per la cavalleria "sarà guernita di pelliccia indistintamente per la cavalleria di linea e cavalleggeri", aggiunge inoltre "gli speroni non saranno fissi, ma mobili conformi al modello d'artiglieria (vedi tavola allegata)".

Il cappotto per la truppa di fanteria era stato omologato nel 1856. Nel 1860 veniva confezionato con il panno bigio - bleuté e fu abolito il laccio interno mediante il quale si regolava l'ampiezza del cappotto, sostituendolo con una martingala. Anche le maniche furono modificate secondo il modello francese, ed entrambi i dettagli sono riscontrabili nelle nostre tavole.

Nel 1860 veniva decretato un nuovo ordinamento per l'Arma di Cavalleria. Il progetto di trasformare i primi quattro reggimenti di linea in corazzieri fu definitivamente abbandonato e fu invece costituita la specialità lancieri, per cui la cavalleria risultava articolata nel seguente modo: cavalleria di linea, lancieri, cavalleggeri.

Date le sue particolari funzioni, il reggimento Guide non rientrava in nessuna delle tre categorie (avrebbe dovuto in realtà essere considerato specialità a sé stante) ed era stato costituito non per essere impiegato come una normale unità di cavalleria leggera ma per svolgere il compito specifico del servizio di guida presso gli Stati Maggiori. A tal fine il reggimento ebbe una forza di cinque squadroni attivi invece di quattro come gli altri corpi per la semplice ragione che cinque erano i corpi d'armata a cui, in caso di guerra, gli squadroni guide sarebbero stati destinati.

Rileggendo attentamente la nota 119 del 30 giugno 1860, in cui sono codificate tutte le colorazioni distintive assegnate ai reggimenti lancieri e cavalleggeri, non troviamo menzione delle Guide in nessuno dei due schemi delle specialità, mentre gli "Ussari" invece sono elencati tra i cavalleggeri. Sicuramente il reggimento non era ancora stato inserito in questa suddivisione e, a conferma di tale supposizione, le disposizioni per l'uniforme delle Guide sono date separatamente dopo quelle dei "Cavalleggeri".

Per gli Ussari è conservata la loro divisa speciale.

Per quelli che sono gli scopi della nostra trattazione abbiamo scelto di analizzare la condizione del soldato di fanteria e cavalleria in quanto emblematica di questa particolare fase. La fanteria, chiamata anche "Regina delle battaglie", continuò ad avere un ruolo fondamentale anche nell'Esercito Italiano; la sua struttura includeva i seguenti corpi:

- le brigate granatieri, eredi dell'antica "Brigata Guardie";

- le brigate di fanteria di linea;

- la fanteria leggera, rappresentata dai battaglioni bersaglieri raggruppati in reggimenti.

Una uniforme di modello unico veniva adottata per tutti i reggimenti delle brigate di fanteria di linea; si componeva di:

- tunica: di panno "turchino scuro", colletto e mostre ai paramani di velluto di seta nero, filettata di scarlatto lungo i bordi, lungo l'abbottonatura sul petto e sulle patte delle tasche, poste sulla falda posteriore;

- pantaloni: di panno "bigio turnon" (grigio-azzurro) con filettatura scarlatta larga mm. 4 posta lungo le due cuciture laterali.

Questa era la divisa indossata dal Re agli inizi della sua carriera militare, come spiega il relatore del decreto legislativo R.Decreto 9 aprile 1860. Prima dell'adozione di questa divisa, la tunica da fanteria era guarnita con i colori distintivi del rispettivo reggimento; tale decisione, pur interrompendo una vecchia tradizione piemontese, era bilanciata dallo speciale riconoscimento concesso alle brigate di fanteria di linea.

L'unica eccezione venne fatta per i reggimenti granatieri, essi mantennero il colletto scarlatto, guarnito dagli alamari (in argento per gli ufficiali e sottoufficiali, in cotone bianco per graduati e truppa), infatti rosso e argento erano i colori dello stemma sabaudo. Si trattava di un distintivo che per tradizione identificava i corpi denominati "reali".

La decisione di adottare una divisa unica per tutti i reggimenti della fanteria di linea era dettata da precise esigenze pratiche e di carattere organizzativo; in effetti i nuovi reggimenti venivano costituiti travasando compagnie e battaglioni provenienti da tutti gli altri corpi, fino a raggiungere l'organico previsto.

I passaggi degli uomini avvenivano con questa sequenza: da prima i nuovi arruolati erano inviati nei centri raccolta o depositi dove si effettuava la prima vestizione, poi venivano inviati ai corpi e successivamente assegnati ai reparti di nuova costituzione per completarne la forza. Se si fosse mantenuto il vecchio sistema delle colorazioni reggimentali, tutta questa operazione sarebbe risultata fortemente onerosa per la produzione e lo stoccaggio di divise diverse nei vari depositi, e particolarmente macchinosa per il susseguirsi dei cambi di uniforme che ciascun soldato avrebbe dovuto effettuare ad ogni passaggio.

Il R. Decreto presentato a Torino il 22 marzo 1860 "che stabilisce la speciale divisa dei Corpi di fanteria di linea" così esordiva:

"Sire!

L'accresciuto numero dei reggimenti di fanteria in seguito all'annessione delle nuove provincie allo Stato, ed i frequenti passaggi degli individui da un corpo all'altro che ne saranno la conseguenza, fanno sentire il bisogno di adottare per tutta la fanteria di linea una sola tenuta, colla quale si otterrà anche la facilità di fornire i magazzini di vestiario, oltre che la distribuzione riescirà in tempo di guerra facile e speditiva.

Ammessa la necessità di un tale provvedimento, io proporrei di adottare quella tenuta che V.M.

Vestiva nei primordi della Sua gloriosa carriera nelle armi, e con ciò ho l'onore di sottomettere alla Sovrana approvazione di V.M. il seguente Decreto."

Segue la descrizione degli articoli a firma del Ministro della Guerra Manfredo Fanti con la data di registrazione alla Corte dei Conti 9 aprile 1860.

Il criterio a cui si è ispirati nel trattare l'evoluzione delle uniformi italiane tra il 1860 ed il 1864 non è stato quello di ricostruire una ideale parata di figurini che rappresentasse tutti i corpi dell'esercito, ma si è voluto piuttosto riconoscere le tappe del processo di trasformazione, attraverso la rilettura dei documenti, per cercare di cogliere il significato delle trasformazioni avvenute. Di conseguenza si è dato maggiore spazio ai corpi che furono più da vicino coinvolti nell'operazione di ristrutturazione delle Forze Armate.

La Guardia Nazionale è stata volutamente tralasciata poiché in questa sede non avrebbe avuto tutto lo spazio che meritava, mentre può essere benissimo oggetto di una più esauriente trattazione separata.

In questo tumultuoso periodo di transizione in cui i reparti nascono, si sviluppano o vengono sciolti, le informazioni si fanno frammentarie e talvolta contraddittorie, ci si è attenuti per forza di cose solo a quanto è direttamente documentabile, con il preciso intento di evitare tanti luoghi comuni in cui spesso si incorre.

L'attività riorganizzativa delle Forze Armate ebbe naturalmente dei riflessi anche in materia di equipaggiamento, armamento e vestiario, favoriti dalla creazione di nuove specialità e dal potenziamento dei vecchi corpi. Iniziative volte a migliorare le uniformi dei soldati erano in parte suggerite dalle recenti esperienze di guerra; non bisogna tuttavia credere che con la nascita dell'Esercito Italiano si interrompesse ogni legame con quella concezione della esteriorità che era legata alla tradizione piemontese. Si può ben dire che in fondo non avvenne una radicale trasformazione dell'assetto dei nostri soldati. Così come si accettava l'ordinamento militare sardo nei suoi aspetti più strettamente tecnici, non poteva succedere altrimenti per quanto riguardava le sue divise, i suoi colori, le sue insegne, anche perché esse erano divenute ormai il simbolo della lotta per l'indipendenza nazionale.

Verso la fine del 1859, con l'immissione dei primi contingenti lombardi, vennero costituiti nuovi reggimenti di fanteria, cavalleria e artiglieria. In data 13 ottobre 1859 venne emanata una serie di disposizioni che fissava tutte le caratteristiche dell'uniforme della fanteria, comprese le colorazioni distintive delle brigate; fu adottato un nuovo tipo di zaino denominato modello 1859.

Poiché inoltre si era riscontrata una certa difformità nei modelli di keppy distribuiti alla fanteria ed ai cavalleggeri, il 24 ottobre 1859 sul "Giornale Militare" vennero pubblicati i disegni che davano le dimensioni e la forma di questo copricapo, così come erano state inizialmente approvate per ufficiali e bassa-forza dei due corpi in questione.

Il riordinamento dell'Arma di Artiglieria, avvenuto nell'ottobre dello stesso anno, creava la necessità di stabilire i distintivi di ciascun reggimento. Il 22 novembre 1859 la nota 100 del "Giornale Militare" stabiliva quanto segue:

"1° I quattro reggimenti saranno distinti coi numeri progressivi dal n. 1 al 4, cioè:

col n. 1 il reggimento operai;

col n. 2 il reggimento da piazza;

col n. 3 il 1° reggimento da campagna;

col n. 4 il 2° reggimento da campagna.

2° La tenuta sarà eguale per li quattro reggimenti, e nulla è innovato alle vigenti disposizioni.

3° I reggimenti porteranno però per distinzione fra di essi il numero rispettivo nel bottone del cappietto non che sulla tela cerata pel keppy o nella granata pel berretto di fatica come dall'unito modello.

Tutti i reggimenti continueranno a far uso indistintamente della pappina attuale coll'indicazione del numero della compagnia o batteria ricamato in giallo su disco nero siccome è attualmente stabilito".

Molti di questi distintivi rimasero in vigore solo due o tre anni in quanto i criteri di semplificazione successivamente adottati ne determinarono la scomparsa.

Anche il cappotto subì importanti modifiche. Infatti si stabilì di realizzarlo con un nuovo tipo di panno detto panno bigio - bleuté modello 1860, mentre il panno bigio - tournon usato fino a quel momento sarebbe stato impiegato unicamente per la confezione dei pantaloni. Secondo quanto stabilito nel decreto di approvazione, il nuovo panno doveva avere una solida tinta, resistente agli esperimenti chimici, tale che non si scolorisse macchiando. Il suo colore doveva essere ricavato escludendo dalla colorazione il nero ed il grigio. Il panno in questione aveva un colore melange non compatto e come tinta era decisamente molto simile a quella attualmente usata per la truppa dell'Aeronautica Militare.

Il genio che era assimilato alla fanteria seguiva le stesse disposizioni nell'adozione del cappotto, del berretto da fatica e degli spallini.

In analogia con quanto era già in vigore per i granatieri e l'artiglieria, anche per il genio venne apposto sui fregi dei copricapi il numero del rispettivo reggimento. La nota 195 del 15 ottobre 1860 così comunicava ai Comandi interessati tale disposizione:

"Si è determinato quanto segue a proposito dei due reggimenti di Zappatori del Genio:

1° - Il berretto dei sott'uffiziali e soldati dei Zappatori porterà sul dinanzi e nel centro della granata l'indicazione del numero del reggimento, in conformità del modello approvato pei reggimenti granatieri.

2° - Lo stesso numero del reggimento sarà intagliato nel centro della granata (ancora di metallo giallo, fino al 1863) del shakot - cappello, tanto degli uffiziali inferiori, che della bassa forza dei Zappatori".

L'anno 1860 segnò l'introduzione di un gran numero di nuovi oggetti di corredo, equipaggiamento ed armamento, i quali proprio per questo motivo assunsero la denominazione di modello 1860.

Quasi tutte le armi da fuoco vennero modificate, infatti le canne ebbero la rigatura, variarono di lunghezza e furono munite di alzo. Nacquero così sia il fucile di fanteria modello 1860 che il pistolone da cavalleria. Fu distribuito un nuovo modello di sciabola da cavalleria ed ebbe anch'esso la denominazione "60", insieme alla lancia con i due bicchierini metallici attaccati alle staffe.

Fu approvato un nuovo tipo di soprabito per gli ufficiali chiamato cappotto soprabito di panno grigio bleuté, per cui venivano aboliti i pastrani degli ufficiali di Stato Maggiore, le cappe bournus degli ufficiali di fanteria e le mantelline dei bersaglieri. Erano esclusi dal provvedimento gli ufficiali dei carabinieri, della cavalleria e dell'artiglieria.

I cappotti erano foderati e guarniti secondo il colore distintivo del corpo di appartenenza dell'ufficiale:

- Stato Maggiore: fodera del cappotto di lana bleu turchino, goletta e paramani di velluto di seta turchino, senza filettature;

- Genio: fodera del cappotto di lana cremisi, goletta e paramani interamente di velluto cremisi;

- Fanteria di linea e granatieri : fodera di lana scarlatta, goletta e paramani di velluto di seta nero con filettatura scarlatta;

- Bersaglieri: fodera di lana cremisi, goletta e paramani di velluto di seta nero con filettatura cremisi.

Sui paramani si portavano i distintivi di grado fatti con gli stessi galloni usati per il keppy. Sul colletto i generali avevano, a seconda del grado, un certo numero di corone con lo scettro. Gli ufficiali di Stato Maggiore avevano sul colletto un'aquila ricamata in oro, caricata sul petto dello scudo di Savoia ricamato in argento; gli ufficiali dei granatieri portavano gli alamari sul colletto.

Per gli ufficiali d'ordinanza di SM vennero introdotti speciali segni distintivi: sulla goletta della tunica, pastrano o spencer essi portavano sempre due stellette dorate a sei punte con cifre reali in argento. Gli stessi ufficiali dovevano usare il pennacchio a salice con l'asprì quando erano in grande tenuta.

Tra tutte queste iniziative il cui scopo dichiarato é quello di conferire maggiore praticità ed efficienza anche alle uniformi dell'Esercito emergono ad un tratto due grosse eccezioni nella specialità cavalleggeri. Si tratta dei reggimenti di cavalleria "Guide" e "Ussari" di Piacenza; per entrambi era infatti prescritto l'uso di una divisa speciale, completamente diversa da qualsiasi altro reggimento dell'Arma, né d'altra parte queste si ricollegavano in qualche modo alle tradizioni della moda militare piemontese.

Secondo un criterio molto diffuso in Europa a quel tempo, i reparti di cavalleria che nei vari eserciti avevano gli stessi compiti delle nostre guide vestivano alla ussara. E' certo che la prima uniforme indossata dal reggimento Guide era ispirata a quella usata dalle guide di Garibaldi nella campagna del 1859. Il reggimento era sorto in seguito alle esperienze compiute durante le guerre precedenti.

Gli "Ussari di Piacenza" invece rimasero un fatto episodico che trovava riscontro solo nella tradizione militare austro-ungarica. Nel turbinio di un campo di battaglia non sarebbe stato difficile scambiare gli "Ussari di Piacenza" per un reparto di cavalleria imperiale l'uniforme era quasi uguale.

Le trasformazioni apportate successivamente al vestiario dei militari tra il 1861 ed il 1864 furono più che altro delle semplificazioni dei vecchi modelli delle quali si troveranno maggiori spiegazioni nei testi che accompagnano le tavole a colori.

- Cos'è l'Uniforme

- Nascita dell'Esercito Italiano

- Uniformi del primo Esercito Italiano

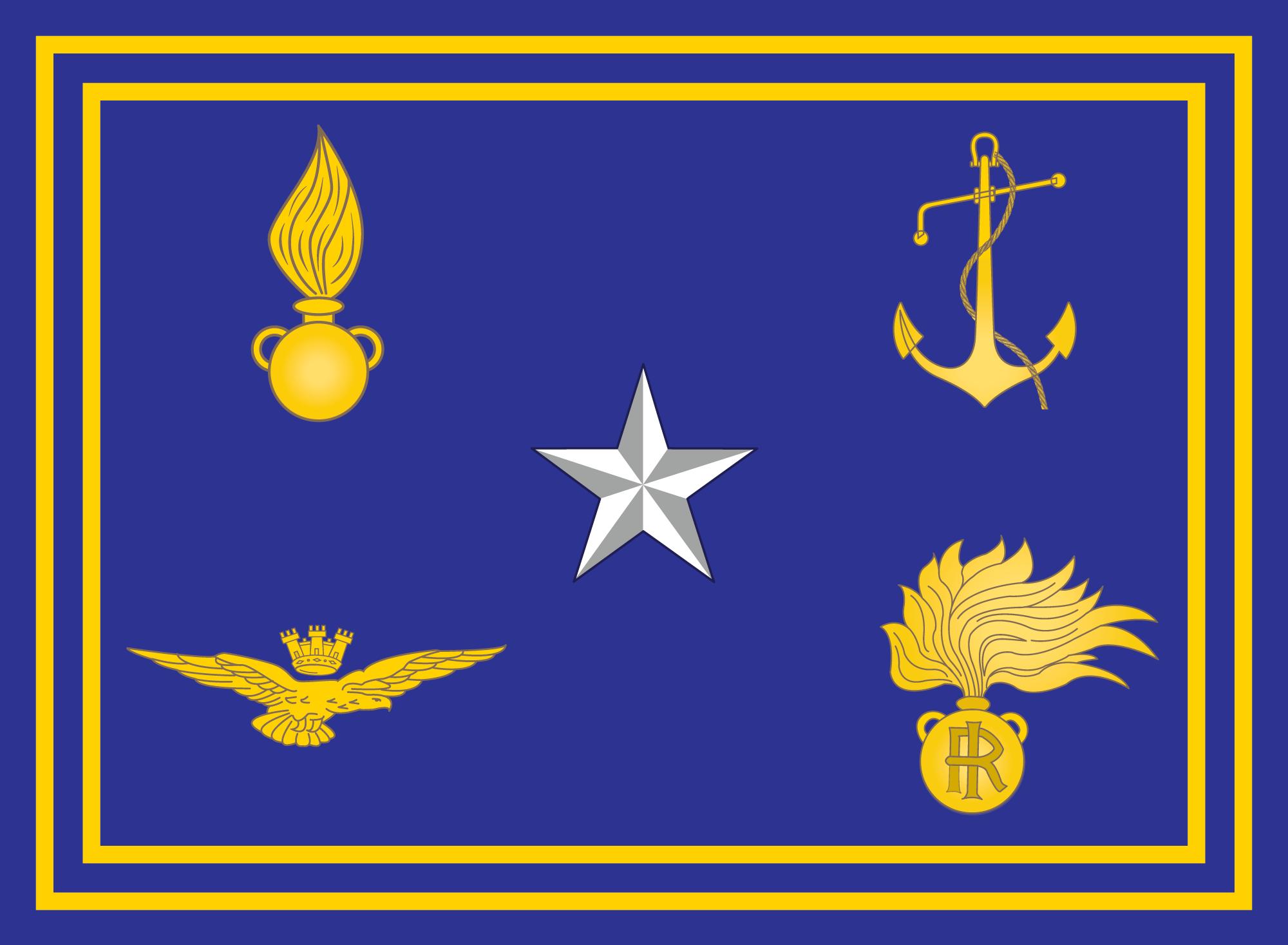

- 1860 - La nuova bandiera dei Corpi di Fanteria e Cavalleria

- 1863 - Bandiere per le fortezze, torri e stabilimenti militari

- Stemmi per gli stabilimenti militari

- Esercito Italiano

- Marina Militare

- Aeronautica Militare

- Carabinieri

- Le Uniformi militari di Pietro Giannattasio