Nascita dell'Esercito Italiano

Dall'Armata Sarda all'Esercito Italiano

Le importanti riforme attuate dallo Stato Maggiore di Vittorio Emanuele II per riconvertire la vecchia Armata Sarda nel primo Esercito Italiano, iniziarono appena conclusa la seconda guerra di indipendenza, alla fine del 1859.

Uno dei risultati più importanti di questa campagna era stato la liberazione della Lombardia dalla dominazione austriaca, una ricca e popolosa regione che si inseriva nella nuova realtà nazionale; tuttavia la strada per conseguire l'unificazione e l'indipendenza del Paese era stata appena intrapresa.

In realtà gli ampliamenti territoriali che poi vennero a realizzarsi, determinarono la necessità di disporre di una più adeguata struttura di forze armate, in quanto il piccolo esercito regionale del Re di Sardegna non era più sufficiente ad assolvere i complessi compiti che invece avrebbe dovuto affrontare il nuovo esercito a base nazionale.

L'organizzazione e l'efficienza divenne, pertanto, un aspetto di fondamentale importanza; non bisogna dimenticare che queste operazioni si dovevano compiere con estrema tempestività, approfittando del consenso delle grandi potenze favorevoli alla realizzazione del progetto dell'unificazione italiana.

Il risultato della seconda guerra di indipendenza (1859) determinava per l'Austria non solo la perdita della Lombardia ma anche la crisi del suo sistema di alleanze e della sua presenza in Italia; di conseguenza, perso il sostegno asburgico, i principati italiani del centro-nord d'Italia, legati all'impero austriaco da vincoli dinastici, erano fortemente contestati dai loro sudditi che auspicavano di potersi unire nel processo di indipendenza ed unificazione alle altre province italiane.

Una reazione in gran parte indotta dal programma di Cavour e dai movimenti patriottici.

La decisione finale circa il loro destino veniva lasciata agli stessi sudditi, attraverso i risultati dei Plebisciti, fase che sarà poi indicata come ''la rivoluzione pacifica''.

Non va comunque sottovalutato, dal punto di vista strategico-militare, che il peso della presenza austriaca nelle regioni ancora sotto il dominio asburgico era saldamente nelle loro mani, attraverso il sistema di fortificazioni del ''quadrilatero'' (Mantova, Peschiera, Verona, Legnago), di cui non a caso aveva mantenuto il possesso, comprese le due fortezze in territorio lombardo di Mantova e Peschiera.

Governi provvisori vennero instaurati negli ex principati insieme ad alcuni reparti militari allo scopo di curare la fase di transizione; queste truppe furono organizzate secondo il modello della struttura militare piemontese, poiché erano destinate ad essere assorbite, in un prossimo futuro, nell'esercito italiano.

All'epoca la strada più breve per conseguire questo obiettivo sembrò essere quella di incrementare il numero dei corpi del nuovo esercito usando la struttura dell'armata sarda come matrice.

Naturalmente il compito fu assegnato a generali convinti assertori degli ideali unitari.

Le operazioni di riunione, di tutte le forze militari disponibili nel paese, come già detto, iniziarono negli ultimi mesi del 1859 concludendo una prima fase organizzativa nel marzo del 1861; infatti fu allora che, con nota n. 76 del 4 maggio 1861, il Ministro Fanti ''rende noto a tutte la Autorità, Corpi ed Uffici militari che d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l'antica denominazione d'Armata Sarda''.

Casa Savoia, quale guida del movimento per l'indipendenza, trasferiva nelle nuove forze armate le tradizioni delle sue truppe, un'eredità da raccogliere e preservare allo scopo di rafforzare l'identità nazionale.

Gli uomini che confluirono nelle file del nuovo esercito provenivano da:

- dai militari austriaci dell'ex provincia imperiale della Lombardia;

- dalle truppe degli stati che si erano unite al Regno di Sardegna attraverso i plebisciti, incluse le legazioni pontificie (Toscana, Emilia Romagna, Modena, Parma e Piacenza);

- da una selezione dei volontari della spedizione dei Mille;

- dalle ultime quattro classi di coscritti dell'ex esercito borbonico.

Le trasformazioni più rilevanti dell'ordinamento militare investirono, come prevedibile, i corpi combattenti; naturalmente esse comportarono cambiamenti nelle uniformi, nelle armi e nell'equipaggiamento; gran parte dei materiali adottati in questo periodo assumerà la denominazione ''modello 1860''.

La maggiore disponibilità di uomini che questi avvenimenti consentivano di avere, permise di creare nuove unità dei vari corpi portando cosi il totale delle divisioni da cinque a otto.

Furono pertanto inquadrate nella fanteria 6 nuove brigate: ''Granatieri di Lombardia'', ''Brescia'', ''Cremona'', ''Como'', ''Bergamo'' e ''Pavia''; altri sei battaglioni si aggiunsero a quelli già esistenti. La cavalleria poté disporre di tre nuovi reggimenti: ''Lancieri di Milano'', ''Lancieri di Montebello'' ed i ''Cavalleggeri di Lodi''.

Per quanto concerne l'artiglieria, con le 12 batterie da campagna di nuova costituzione, questa specialità raggiunse un totale di 32 batterie disponibili. Si compiva cosi un primo passo verso un più vasto ampliamento delle forze.

Dopo la campagna del 1859, il colonnello Raffaele Cadorna veniva inviato in Toscana dove, con il grado di generale, ricopri la carica di Ministro della Guerra; il suo compito era di riorganizzare 1'esercito granducale in modo da riunirlo al resto dell'Armata Sarda.

Di conseguenza furono sciolti i vecchi corpi e nuovamente inquadrati nelle tipiche unità piemontesi dando cosi vita ai seguenti corpi:

- quattro brigate di fanteria: ''Pisa'', ''Siena'', ''Livorno'', ''Pistoia'';

- un reggimento ''Lancieri di Firenze'';

- un reggimento ''Cavalleggeri di Lucca'';

- un reggimento artiglieria composto da:

- sei batterie da campagna;

- sei compagnie da piazza.

In Emilia la situazione era diversa dato che non c'era una grossa forza militare preesistente, gli unici nuclei di regolari appartenevano all'Esercito Parmense o all'Esercito Pontificio poiché i Modenesi avevano preferito seguire il loro Duca di Mantova. Si dovette quindi procedere al reclutamento di corpi volontari, infatti il generale napoletano Mezzacapo costituì in Toscana una divisione che venne subito inviata nelle Legazioni.

Il generale Rosselli formò una brigata, mentre il generale Riboty passò nel Modenese alla testa dei suoi ''Cacciatori della Magra''; infine il generale Manfredo Fanti, inviato in Emilia, fu incaricato di inquadrare questi corpi volontari alla piemontese, furono perciò riplasmati e da essi scaturirono quattro brigate: ''Ravenna'', ''Bologna'', ''Modena'' e ''Forlì''.

Le truppe parmensi furono trasformate nella Brigata ''Parma''; reclutando localmente altro personale si aggiunsero altre due brigate denominate ''Ferrara'' e ''Reggio''; l'organico delle fanterie si completava poi con la creazione di nove battaglioni bersaglieri.

Ancora in Emilia la cavalleria fornì due reggimenti; il primo, costituito da dragoni e gendarmi pontifici e volontari, fu assegnato alla specialità lancieri ed ebbe la denominazione di ''Lancieri Vittorio Emanuele''; il secondo, di cavalleggeri, fu denominato ''Ussari di Piacenza'', era composto da dragoni parmensi e volontari ungheresi.

Per l'artiglieria furono costituite nove batterie da campagna e nove compagnie da piazza.

Alla vigilia dell'impresa garibaldina nelle provincie borboniche dell'Italia Meridionale, 1'armata di Vittorio Emanuele aveva ormai raggiunto una consistenza ragguardevole per effetto di quella operazione di fusione, mediante la quale erano state incorporate tutte le forze di cui il Paese disponeva al momento.

Prima che anche i due restanti nuclei, il Borbonico ed il Garibaldino, venissero integrati, 1'Esercito presentava il seguente quadro di formazione basato su cinque corpi d'armata dei quali:

- quattro corpi erano ognuno formati da tre divisioni su due brigate di fanteria, due battaglioni bersaglieri, tre batterie, una brigata cavalleria su 3 reggimenti;

- un corpo aveva una solo divisione di fanteria.

Fuori dai corpi d'armata c'era un'altra divisione di cavalleria con quattro reggimenti e due batterie a cavallo. I reggimenti di cavalleria e fanteria avevano rispettivamente quattro squadroni e quattro battaglioni.

L'artiglieria comprendeva un totale di otto reggimenti così suddivisi:

- 1°, pontieri e operai;

- 2°, 3° e 4°, appartenevano all'artiglieria da piazza ed erano formati da 12 compagnie ciascuno;

- 5°, 6°, 7° ed 8°, erano della specialità da campagna con 12 batterie ciascuno. Le batterie a cavallo erano parte del 5° reggimento.

Il genio venne ordinato su due reggimenti di 16 compagnie ciascuno.

Intanto la vecchia Brigata Savoia, per effetto dell'annessione di quella provincia alla Francia, doveva essere completamente riorganizzata perché perdeva quasi tutti gli uomini e gran parte dei quadri, ad essa veniva data la nuova denominazione di ''Brigata Re''.

La ''Brigata Alpi'' veniva a sua volta costituita con elementi dei disciolti ''Cacciatori delle Alpi '' e ''Cacciatori dell'Appennino''.

Esaminando il quadro di formazione dell'armata, che andava via via sviluppandosi, si vede chiaramente come 1'Esercito Italiano che stava nascendo non era altro che un ampliamento della vecchia Armata Sarda.

Man mano che la disponibilità di uomini lo consentiva si passava dalla compagnia al battaglione e dal battaglione al reggimento.

La situazione politica richiese ben presto che queste forze, appena organizzate, venissero impiegate in un ciclo di operazioni da svolgersi in concomitanza con 1'impresa garibaldina dell'Italia Meridionale, tra il 1860 ed il 1861.

In vista della nuova campagna da intraprendere le truppe furono suddivise in modo da avere la necessaria copertura su tutti i fronti; i primi tre corpi d'armata furono lasciati sul Mincio per tenere a bada gli austriaci; gli altri due, insieme alla divisione di cavalleria, furono inviati nelle Marche e nell'Umbria dove affrontarono, sconfiggendole, le truppe pontificie del generale Lamoricière nella battaglia di Castelfidardo.

Conquistarono Ancona con il concorso della flotta, alla fine di settembre; i plebisciti che in seguito vennero tenuti in queste due regioni il 4 ed il 5 novembre ne sancirono la definitiva annessione al Piemonte. Tutto ciò era possibile grazie al tacito assenso di Napoleone III.

La marcia di queste truppe non si arrestò qui, esse proseguirono verso sud dove i nuovi sviluppi della situazione, sia di carattere politico che militare, consigliavano che le forze piemontesi subentrassero ai volontari di Garibaldi determinando con il loro apporto la caduta delle piazze di Capua, Gaeta e Messina e con esse la fine del Regno Borbonico delle Due Sicilie.

Con l'annessione delle provincie meridionali nasceva urgente il problema di trovare un'adeguata sistemazione per gli eserciti che si erano battuti nel sud, i Garibaldini e i Borbonici.

Non era cosa facile, la questione si presentava spinosa ed irta di complicazioni di ogni genere.

Riguardo all'Esercito Napoletano si decise di mantenere in servizio solo le ultime quattro leve, cioè i giovani ritenuti più facilmente inseribili, gli anziani invece, di cui si temeva il risentimento e si nutriva scarsa stima, vennero congedati, con il risultato che questa gente sbandata finì per ingrossare le file del brigantaggio.

Le truppe garibaldine, a conclusione della loro impresa nel Regno delle Due Sicilie, assommavano a 7.000 ufficiali e circa 50.000 uomini di truppa; il personale che le componeva era tutto estremamente eterogeneo.

Nonostante le ottime prove fornite in battaglia come soldati, la loro organizzazione militarmente risentiva di un certo grado d'improvvisazione, comprensibile d'altronde in un corpo volontario come quello.

Lasciarlo in vita con quelle caratteristiche, al di fuori delle strutture dell'esercito nazionale, era politicamente pericoloso.

Quanto alla truppa fu stabilito di risolvere il problema offrendo agli uomini l'alternativa, o il congedamento con sei mesi di paga oppure due anni di servizio in uno speciale corpo volontario.

La maggior parte scelse di congedarsi, mentre l'esiguo numero di volontari rimasti non riuscì a dar vita al nuovo corpo volontario.

Gli ufficiali garibaldini vennero sottoposti ad esami, al fine di poterli immettere nell'esercito regolare con lo stesso grado che essi ricoprivano tra i volontari; solo 1.500 di loro furono ammessi.

L'inquadramento nell'Esercito Piemontese di questi ultimi contingenti di militari portò ad un ulteriore aumento degli organici. I reparti furono nuovamente manipolati ed il quadro di formazione dell'esercito ne risultò conseguentemente modificato.

Nei reggimenti di fanteria la forza venne ridotta da quattro a tre battaglioni; i battaglioni tolti furono raggruppati per costituire nuove brigate: ''Granatieri di Napoli'', ''Umbria'', ''Marche '', ''Abruzzi'', ''Calabria'' e ''Sicilia''. I battaglioni bersaglieri diventati 36, furono suddivisi in 6 reggimenti. Anche per quanto riguarda le altre armi si ebbero degli aumenti negli effettivi; i reggimenti di cavalleria vennero formati da 6 squadroni, mentre in artiglieria il numero delle batterie o compagnie per reggimento salì a 16, i battaglioni di fanteria a loro volta passarono da 4 a 6 compagnie.

L'inquadramento di queste unità consentì di dar vita a 3 nuove divisioni con cui venne formato il VI corpo d'armata.

Le fasi del processo di fusione di tutte le forze militari, di cui l'Italia disponeva in quel momento, fu certamente più laborioso di quanto non appaia in questa scarna esposizione.

Le difficoltà maggiori scaturivano dalla grande diversità che caratterizzava quegli elementi da amalgamare.

Si trattava di comporre in un solo omogeneo organismo formazioni militari che talvolta erano addirittura in antitesi tra loro perché ciascuno era espressione di una tradizione militare, sociale e storica completamente estranea all'altro.

Inoltre, questi corpi che ci si accingeva ad inserire nella vecchia Armata Sarda, spesso non erano più neanche organicamente composti, si trattava di gruppi di militari senza inquadramento dove il numero degli ufficiali poteva addirittura essere maggiore di quello della truppa, più spesso però gli ufficiali mancavano del tutto.

Gli Stati centrali furono gli unici che fornirono delle formazioni perfettamente organizzate ed inquadrate secondo la composizione organica dei reparti piemontesi, che naturalmente fu facile inserire.

Sotto il profilo tecnico poi l'eterogeneità del personale reclutabile si presentava in forme altrettanto accentuate, si andava facilmente da un estremo all'altro; talvolta i soldati da inserire nelle unità di nuova costituzione provenivano da solide istituzioni militari ed avevano al loro attivo una valida esperienza di guerra, altri invece mancavano di esperienza e tradizioni, quando addirittura non avevano combattuto contro.

L'esperienza dì secoli di vita vissuti profondamente divisi gli uni dagli altri, aveva disabituato gli italiani a vivere in comunità di intenti, quindi rendeva più difficile l'operazione d'amalgama, e costituiva una valida ragione per togliere all'esercito ogni tendenza che potesse avere carattere regionalistico. Dar spazio ad una impostazione di questo tipo era molto pericoloso, specie in un momento in cui l'unità del Paese doveva ancora consolidarsi.

D'altra parte la matrice su cui si andava formando l'Esercito Italiano, quello Piemontese cioè, aveva carattere nazionale perché imitava anche in questo senso il grande modello dell'epoca, l'Esercito Francese.

In definitiva la decisione di inserire gli altri corpi militari in questo organismo si presentava come l'unica alternativa possibile e la migliore.

Come si è già detto l'Esercito Italiano scaturì quindi dalla successiva espansione di quello Sardo per effetto del graduale inquadramento dei contingenti acquisiti dalle province annesse al Piemonte.

In pratica accadde che dopo aver formato i nuovi reggimenti, con il personale affluito dagli altri Stati si procedette ad un ulteriore rimpasto delle unità scambiando reciprocamente con i vecchi corpi un certo numero di compagnie, squadroni o batterie a seconda dell'Arma.

Il processo di italianizzazione dell'ufficialità piemontese aveva già compiuto un primo passo negli anni successivi alla prima Guerra d'Indipendenza in quanto fin d'allora un discreto numero di ufficiali, segnalatisi durante le campagne del 1848 - 49, era stato accolto nelle file dell'Armata Sarda.

Si trattava per lo più di ufficiali appartenenti a Stati italiani pre - unitari i quali, dopo i moti insurrezionali, erano andati a servire combattendo in altri eserciti europei ed avevano quindi al loro attivo una buona formazione militare, una preziosa esperienza di guerra e capacità.

Nel 1855 infatti delle cinque divisioni inviate in Crimea per la spedizione d'Oriente solo due erano comandate da piemontesi, segno tangibile del riconoscimento concesso ad ufficiali di valore.

La creazione dei quadri del futuro Esercito Italiano, nel 1860 si presentò con modalità completamente diverse.

L'aumento considerevole degli organici di truppa, avvenuto in così breve tempo, determinò l'esigenza di assegnare ai reparti, in proporzione, anche una adeguata aliquota di ufficiali. I rapidi tempi di attuazione di questo ampliamento però non consentirono di disporre tempestivamente di quadri sufficientemente qualificati per completare i reparti.

Fu giocoforza servirsi di tutto il personale che si riuscì a raccogliere, con grande discapito del livello professionale e della omogeneità dei medesimi.

Furono richiamati in servizio attivo molti ufficiali a riposo, altri invece che pur essendo nell'esercito non avevano i requisiti per andare oltre i gradi di subalterno si trovarono sbalzati ai livelli superiori; altri ancora che provenivano da formazioni pre-unitarie di scarso valore si trovarono inseriti con gradi decisamente sproporzionati alle reali capacità.

La decisione di adottare l'ordinamento militare sardo anche per l'Esercito Italiano, indubbiamente avvantaggiava gli ufficiali piemontesi che venivano favoriti nelle promozioni perché più pratici del sistema anche se talvolta l'avanzamento non era proprio meritato.

È interessante tuttavia notare come in quegli anni la carenza dei quadri venne integrata traendo la massa dei subalterni dai sottufficiali, quasi tutti piemontesi formati alla stessa scuola. Questa circostanza servirà a ricostituire quella omogeneità dei quadri che tra il 1860 ed il 1861 si era in gran parte perduta.

Il generale Manfredo Fanti fu l'artefice di questa importante riforma che proseguendo in parte l'opera del generale Alfonso La Marmora gettò le basi per la costituzione e lo sviluppo dell'Esercito Italiano.

Fu indubbiamente un compito difficile ed arduo, specie se si tiene conto delle condizioni storiche e politiche in cui una così delicata operazione doveva compiersi.

Erano ormai secoli che in Italia non esisteva una tradizione militare comune; i piccoli eserciti dei vari Stati della penisola, il più delle volte erano sorti quale espressione della volontà politica di un monarca straniero, come i loro governi.

Mancava del tutto un'arte della guerra ed una scuola che fossero patrimonio di tutti gli italiani.

Componendo faticosamente tutte le divergenze e le inimicizie vecchie e nuove, bisognava finalmente impostarne una.

L'organismo militare che scaturiva da una situazione così composita non poteva certo essere perfetto, nei suoi primi tre anni di vita infatti si dimostrò ancora molto debole perché la concezione del numero prevaleva su quella qualitativa, tuttavia il tempo e l'esperienza avrebbero provveduto a sanare gran parte dei suoi difetti.

- Cos'è l'Uniforme

- Nascita dell'Esercito Italiano

- Uniformi del primo Esercito Italiano

- 1860 - La nuova bandiera dei Corpi di Fanteria e Cavalleria

- 1863 - Bandiere per le fortezze, torri e stabilimenti militari

- Stemmi per gli stabilimenti militari

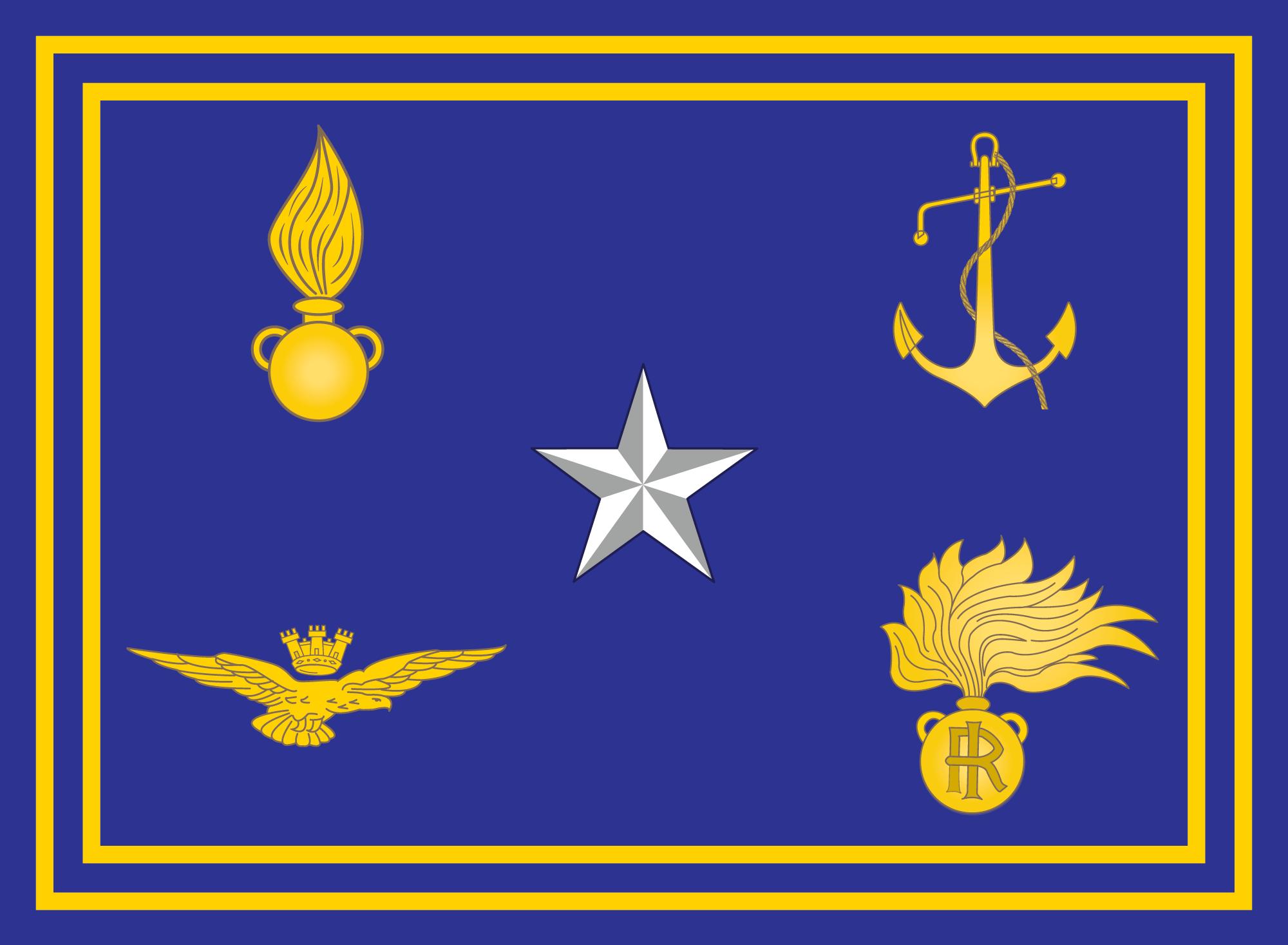

- Esercito Italiano

- Marina Militare

- Aeronautica Militare

- Carabinieri

- Le Uniformi militari di Pietro Giannattasio