Cos'è l'Uniforme

Istituzione dell'uniforme militare secondo la concezione moderna

Con la caduta dell'impero romano e la disgregazione delle sue istituzioni militari cessa di esistere un esercito emanazione di una autorità centrale, dove esistono gradi e gerarchie che fissano il ruolo di ciascun militare, in cui ogni legionario indossa armi ed equipaggiamenti specifici della sua funzione tattica in battaglia (elmo, lorica squamata o segmentata, gladio, scudo e giavellotti).

Anche le decorazioni seguono norme stabilite, ogni centurione della legione porta sull'elmo la cresta del cimiero disposta trasversalmente perché, nella mischia della battaglia, i suoi legionari possano seguirlo senza perderlo di vista; il bastone di legno di vite è il segno della sua autorità.

I legionari sono addestrati e disciplinati per essere in condizione di affrontare ogni battaglia con la necessaria sicurezza e fiducia in se stessi e nei propri compagni, consci del proprio ruolo e della propria identità, sicuri delle capacità dei loro capi.

La legione così concepita nasce a Roma al tempo della Repubblica, è il frutto della grande riforma dovuta a Mario.

Non è più il censo a dare al legionario il suo posto nello schieramento tattico dell'unità, non conta se egli possiede il denaro per acquistare le armi, ma la sua esperienza e le sue capacità. Questo gli permetterà di assumere il ruolo ed i compiti che è in grado di svolgere.

La legione romana, specie quella di età imperiale, è il grande precursore delle strutture militari moderne, per avere una unità tattica, altrettanto autosufficiente, capace di costruire strade, ponti ed accampamenti, bisognerà arrivare ai nostri giorni.

L'uniforme militare nella concezione moderna nasce alla fine del XVII secolo con la creazione degli eserciti nazionali, costituiti per effetto del consolidamento delle grandi monarchie negli stati europei.

Fino a quel momento l'Europa era stata sconvolta dalle sanguinose lotte dinastiche, dalle guerre di religione e di predominio.

Le istituzioni militari erano ancora dominate dal concetto medievale di cavalleria nel senso di casta, appannaggio esclusivo della nobiltà (grandi feudatari); le lotte per il potere coinvolgevano le fazioni dei feudatari con i loro vassalli schierati, secondo i casi, pro o contro il monarca regnante (es.: guerra delle due rose), una condizione che escludeva dal contesto storico le grandi masse. La fanteria, reclutata tra i meno abbienti, aveva scarsa rilevanza tra le forze in campo, sia numericamente che qualitativamente.

Le avvisaglie del mutamento di questo stato di cose cominciarono a manifestarsi verso la metà del 400' con le grandi affermazioni della fanteria svizzera, impegnata a difendere la Confederazione dalle brame dei suoi vicini.

Era la riscoperta della formazione a falange che, oltre alla selva di alabarde (arma d'asta la cui forma particolare del ferro la rende multiuso: di punta, di taglio, come artiglio), si avvaleva del sostegno delle prime artiglierie.

Contro questo schieramento a muro, si infransero le cariche della cavalleria degli Asburgo e di Carlo il Temerario Duca di Borgogna, che infine rimase sul campo.

La nuova scoperta troverà maggior diffusione ed applicazione più tardi con le Compagnie di ventura e con i Lanzichenecchi (Sacco di Roma) i quali riscuoteranno i maggiori successi proprio per un attento dosaggio tra le armi da fuoco e le alabarde.

Questa tattica, di fatto determinava la fine della cavalleria concepita nel senso medievale e, pertanto, della guerra quale evento riservato ad una elite.

Il tramonto della nobiltà come casta militare aveva precise implicazioni economiche, la formazione di un cavaliere comportava costi rilevanti per il lungo periodo di addestramento, l'acquisto dell'armatura, i cavalli, le armi, nonché l'assistenza di scudieri e palafrenieri.

Anni di preparazione erano spazzati via in un attimo, con un solo colpo di archibugio sparato dalla "canaglia" che si teneva al riparo, rimanendo a distanza di sicurezza.

La fanteria, composta dagli uomini dei ceti meno abbienti, tornava ad avere un peso preponderante sull'esito della battaglia, circostanza, questa, che contribuiva non poco a determinare una svolta definitiva nell'evoluzione della società.

Gli uomini, che si presentavano sui campi di battaglia nel corso di questi secoli, indossavano tutti un abbigliamento riconducibile alle seguenti tipologie:

- livrea: indossata dagli uomini d'arme, non di rado mercenari, al servizio dei sovrani o dei grandi feudatari, essa ripeteva con particolare evidenza i colori e gli emblemi del proprio signore;

- costume nazionale: indossato generalmente da popolazioni con forti tradizioni guerriere dove l'abbigliamento si completava con l'aggiunta delle rispettive armi tradizionali; è il caso di Svizzeri, Lanzichenecchi e Scozzesi;

- armamento di difesa: indossato dai combattenti secondo l'evoluzione delle armi attraverso i secoli (elmi, scudi, cotte di maglia, .). La qualità e la fattura degli equipaggiamenti in questione dipendevano, in gran parte, dalle possibilità economiche del proprietario o dalla abilità del capo di munire i sui uomini di un adeguato armamento, sia da offesa che da difesa. Spesso si trovava in queste forniture materiale eterogeneo, perché frutto di razzie o preda di guerra.

All'epoca la presenza ed il riconoscimento delle forze che componevano gli schieramenti in battaglia, erano affidati ancora alle grandi insegne che sventolavano sul campo recanti emblemi e colori di sovrani e di principi; orifiamma, stendardi, bandiere e vessilli indicavano con i loro colori la posizione degli eserciti.

L'uniformità del vestire era ancora molto frammentaria per la eterogeneità delle forze schierate, orgogliose della propria individualità. Per giungere ad un criterio di uniformità di concezione moderna, bisognerà ancora attendere.

Le specialità della fanteria erano gli arcieri ed i balestrieri, armi temibili e micidiali specie quando si trattava di arcieri inglesi che usavano il lungo arco o balestrieri genovesi i cui verrettoni perforavano qualsiasi armatura o corazza.

Gli uomini di queste formazioni si distinguevano per l'armamento ridotto, indossavano il camaglio di maglia di ferro, casacche di cuoio rinforzate, avevano daga, spada e pugnale.

Ma proprio per questo erano le più vulnerabili agli attacchi della cavalleria; la loro sicurezza era garantita dai portatori di pavese, il grande scudo che proteggeva pressoché interamente la persona, importante perché nella fase critica di caricamento dell'arma riparava arciere e balestriere dall'offesa nemica.

I documenti più antichi che trattano dei pavesi sono toscani (regolamenti tattici toscani 1259-1260); fin da quel tempo i porta-pavesi, già raggruppati in formazioni speciali, costituivano insieme agli arcieri ed ai balestrieri il nerbo della fanteria italiana.

Questi scudi ed i loro portatori, ebbero in Boemia un ruolo di particolare importanza, specie nel XV secolo; i porta-pavesi consentivano di creare un baluardo con gli scudi, disposti gli uni accanto agli altri, dietro ai quali si schieravano gli alabardieri ed i porta stendardi, armati di lance e ronconi, puntati in posizione difensiva contro l'attacco della cavalleria nemica.

I pavesi, date le dimensioni, recavano dipinte in modo visibile le insegne dei contendenti schierati sul campo, pertanto costituivano un punto di riferimento per i combattenti.

Verso la fine del 500', l'evoluzione e la diffusione delle armi da fuoco detteranno nuove regole in fatto di strategia e tattica di guerra; basti pensare all'opera di grandi architetti, come Sangallo, impegnati nella progettazione di imponenti fortificazioni capaci di resistere all'opera distruttiva delle artiglierie.

Carlo V trasferisce in Spagna alcuni dei migliori armaioli tedeschi, ad essi affida il compito di migliorare e sviluppare un' arma già realizzata dagli arabi, il fucile a canna rigata. L'arma, che prenderà il nome di "carabina" (dall'arabo karab=arma da fuoco), è caratterizzata da una canna di lunghezza inferiore a quella del fucile e dalla rigatura interna, capace di imprimere al "proietto " una traiettoria più tesa e di maggiore gittata; ciò significa manegevolezza per l'uomo a cavallo e precisione nel colpire il bersaglio.

La produzione della carabina, di per sé, risulta costosa ed i suoi meccanismi delicati; pertanto va maneggiata con accortezza, ciò significa che se ne potranno dotare solo soldati addestrati e capaci di usarla. Sono le compagnie d'elite, chiamate per l'appunto di "carabini" o "carabinieri", i componenti formeranno i reparti di guardie del corpo di principi e sovrani europei.

Particolarmente abili nell'equitazione, questi uomini sono in grado di combattere sia a piedi che a cavallo, secondo le esigenze dello scontro.

Le forze in campo sono ancora in gran parte costituite da compagnie mercenarie di cui i sovrani devono avvalersi per risolvere le loro contese.

I reparti regolari sono ridotti a poche unità, come poteva essere la guardia del corpo del sovrano, costituita dai nobili più fedeli e da altri reparti della sua Casa Militare.

Le grosse formazioni mercenarie che combatterono la guerra dei Trent'anni, conclusasi nel 1648 con la pace di Westfalia, si distingueranno per distruzione, massacri, saccheggi ed epidemie di cui si renderanno responsabili.

Sia che combattessero nell'un campo o nell'altro, al loro passaggio depredavano il paese in cui si trovavano, disseminando morte e devastazione.

Nonostante le promesse dei capi nessun freno poteva impedire ai mercenari di compiere i loro misfatti; conseguenze di questo comportamento erano il calo del livello demografico, la rovina dell'agricoltura e di ogni altra attività produttiva.

In definitiva, quindi, l'economia di un paese, tanto in caso di vittoria che di sconfitta, usciva dalla guerra completamente prostrata, risollevarsi richiedeva anni di sforzi e di sacrifici.

La tragicità di tali eventi finalmente induceva i principi europei ad evitare di ricorrere ai contingenti di truppe mercenarie.

Si pensava che i sudditi, organizzati i formazioni militari regolari, sarebbero stati i migliori difensori dei loro beni, delle loro famiglie e della libertà.

Il principio di una forza militare nazionale prendeva corpo e con esso i sistemi di reclutamento. I soldati che rappresentano l'autorità del sovrano, vestiranno ora un abito speciale per foggia e colore, segno del loro servizio; l'uso arbitrario da parte di persone estranee all'esercito era punito con pene severe.

Finché questa impostazione sia totalmente accettata, altri eventi dovranno verificarsi quali il definitivo consolidarsi delle monarchie europee e dei loro Stati.

Questa è la condizione che permetterà l'affermarsi di grandi condottieri posti a capo di eserciti caratterizzati da una spiccata identità nazionale che si manifesta attraverso le loro diverse uniformi.

Assertori delle nuove dottrine militari sono strateghi e soldati del calibro di: Eugenio di Savoia, Raimondo Montecuccoli, il Gran Condé, il Turenna, John Churchill duca di Marlborough, Gustavo Adolfo di Svezia.

La presenza di reggimenti mercenari continuerà negli eserciti europei attraverso tutto il XVIII e parte del XIX secolo, specialmente tedeschi e svizzeri, non più però come forze comandate da capi indipendenti, ma inquadrate, anche disciplinarmente, nell'esercito del quale erano al servizio.

- Cos'è l'Uniforme

- Nascita dell'Esercito Italiano

- Uniformi del primo Esercito Italiano

- 1860 - La nuova bandiera dei Corpi di Fanteria e Cavalleria

- 1863 - Bandiere per le fortezze, torri e stabilimenti militari

- Stemmi per gli stabilimenti militari

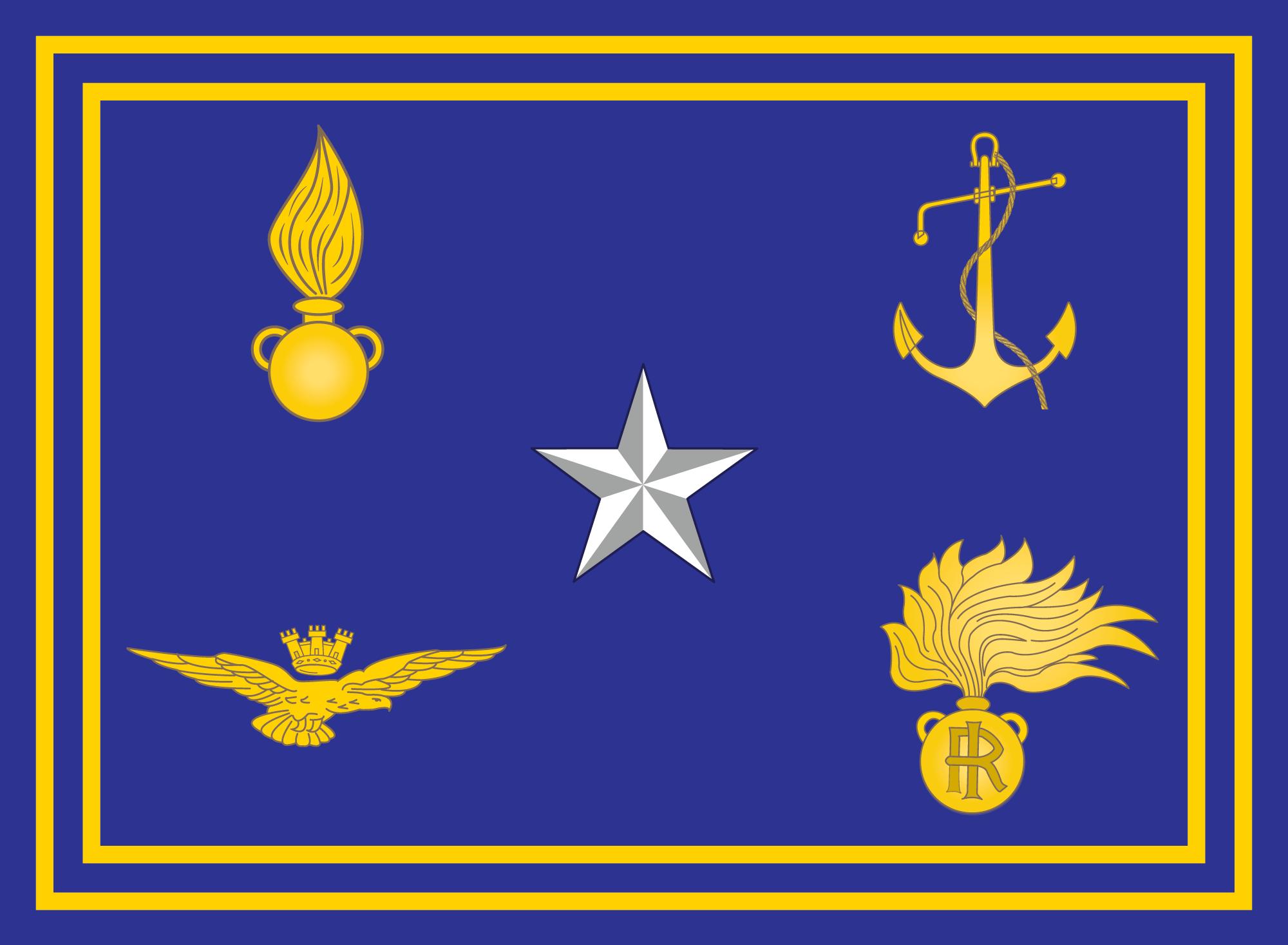

- Esercito Italiano

- Marina Militare

- Aeronautica Militare

- Carabinieri

- Le Uniformi militari di Pietro Giannattasio