Le Forze Speciali della Marina militare, i suoi uomini e i suoi mezzi. Breve storia di un glorioso reparto

Il 15 febbraio 1960 viene costituito, per volontà dell'Ammiraglio (Medaglia d’Oro al Valor Militare) Gino Birindelli, il Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare (acronimo COMSUBIN – Comando Raggruppamento Subacqei e Incursori), che è intitolato alla memoria del maggiore del genio navale Teseo Tesei, anch'egli Medaglia d'Oro al Valor Militare. Ma le sue origini sono più antiche e si rifanno alla Prima Guerra Mondiale, quando la Regia Marina addestrava i suoi primi incursori per la difesa delle aree costiere, così come per operazioni tese ad attaccare la flotta austro-ungarica anche quando rinchiusa nei propri porti sull’Adriatico. Sin dalle origini le caratteristiche principali di questo reparto, nelle eroiche imprese che lo hanno visto protagonista, sono state e sono, la dedizione, il coraggio e la grande professionalità.

L’ingegno tecnico degli uomini appartenenti ai reparti d’assalto, con il supporto dell’industria della Difesa italiana, hanno permesso di costruire dei mezzi per molti aspetti artigianali e relativamente poco costosi che, modificando in molti casi quanto già realizzato per altre finalità, hanno dato vita a dispositivi che, condotti da personale altamente motivato e preparato, riuscivano ad insidiare con successo le ben più potenti unità nemiche sia in mare aperto che nei porti, definiti inaccessibili perché dotati di sistemi di protezione e sorveglianza.

Tra i primi mezzi d’assalto utilizzati ricordiamo il leggendario Motoscafo Anti Sommergibile (MAS). Prodotto dai cantieri SVAN di Venezia, viene successivamente dotato di siluri diventando, grazie ai potenti motori a benzina, un efficace mezzo d’assalto per l’attacco di sorpresa a formazioni navali ostili. Alcuni esemplari verranno anche dotati di silenziosi motori elettrici per l’avvicendamento occulto e il successivo attacco alle unità navali ormeggiate nei porti. Ma le difese portuali si facevano sempre più efficaci e allora si progettarono i Barchini Saltatori, ovvero motoscafi dotati di catene e ramponi, quasi come cingoli, per saltare fisicamente gli sbarramenti posti a protezione delle navi ormeggiate e colpirle poi con ordigni. Nell’evoluzione, tesa a rendere gli assaltatori sempre meno visibili al nemico, ogni giorno più sospettoso e agguerrito, si sviluppò, a cura del Maggiore del genio navale Raffeale Rossetti, la “Mignatta”: una variante del siluro da utilizzare per poter condurre due subacquei, trascinati ai lati dal mezzo semovente, sotto la carena della nave da colpire con cariche esplosive da oltre 160 kg, che venivano fissate al bersaglio attraverso magneti, da cui il temine “mignatta”. Eccezion fatta per i Barchini Saltatori, per i quali il sopraggiungere della fine della guerra non diede tempo sufficiente ad una adeguata evoluzione tecnica, i successi dei mezzi appena descritti furono clamorosi e sono riassumibili nelle gesta leggendarie di uomini come Luigi Rizzo e Raffaele Rossetti. Il primo affondò, con l’uso dei MAS, le corazzate austro-ungariche Szent István, al largo dell’isola di Premuda (Alto Adriatico) e Wien, ormeggiata nella rada di Muggia (Trieste). Il secondo, insieme al Tenente medico Raffaele Paolucci, condusse con successo una Mignatta sotto la corazzata Viribus Unitis, che affondò nel porto di Pola. Tra le due guerre, grazie all’iniziativa di due ufficiali tecnici della Regia Marina, Teseo Tesei ed Elios Toschi, si studiò (1935) e si produsse un’evoluzione della mignatta: il Siluro a Lenta Corsa (SLC), che aveva migliori qualità in termini di capacità evolutive e di autonomia, e che portava al seguito una carica di circa 230 Kg di alto esplosivo. Questa volta gli operatori erano a cavalcioni del mezzo semovente. Il SLC era famigliarmente chiamato “maiale”. L’origine di questo curioso soprannome pare sia legato ad un specifico evento: durante una banale attività di alaggio di un SLC, al termine di una esercitazione, un marinaio, che per la forte corrente non riusciva ad agganciare il mezzo speciale alla gru per poterlo sollevare e trasferirlo a terra, all’ennesimo tentativo non riuscito perse la pazienza apostrofando il SLC come “maiale”. Questo termine, che sul momento creo tanta ilarità, piacque a Tesei che, per proteggere l’identità del mezzo vista la necessità di mantenere l’assoluta segretezza sull’esistenza dello stesso, diede disposizione affinché, quando ci si riferiva al SLC in un ambiente non protetto, si sarebbe dovuto usare proprio il soprannome di “maiale”. Il SLC, trasportato in maniera occulta in vicinanza dei porti nemici, per mezzo di sommergibili opportunamente modificati o idonei motoscafi, ottenne successi clamorosi. Nel 1938, presso il I Gruppo Sommergibili, si costituì il Comando dei Mezzi d'Assalto, assumendo il nome di copertura di 1^ Flottiglia MAS. Nel 1941 il Comandante Moccagatta riorganizzò il Comando dei Mezzi d'Assalto che assunse il nome di Xa Flottiglia MAS. Nell'ambito del citato reparto, nel settembre dello stesso anno, venne istituita la “Scuola Sommozzatori” presso l'Accademia Navale di Livorno. Nel giugno del 1940 l’Italia entra in guerra ed è tempo di mettere alla prova uomini e mezzi. La più efficace azione, condotta attraverso mezzi SLC, fu il grave danneggiamento delle corazzate britanniche Valiant, Queen Elizabeth, della petroliera Sagona e del cacciatorpediniere Jervis. Impresa portata a termine nel munitissimo porto di Alessandria d’Egitto il 19 dicembre del 1941, rispettivamente ad opera delle coppie di operatori De La Penne/Bianchi, Marceglia/Schergat e Martellotta/Marino. L’azione suscitò rabbia e, al tempo stesso, ammirazione nell’avversario, tanto che Winston Churchill ebbe a scrivere: “...sei Italiani equipaggiati con materiali di costo irrisorio hanno fatto vacillare l'equilibrio militare in Mediterraneo a vantaggio dell'Asse”. Un altro mezzo di grande efficacia furono i Motoscafi da Turismo Modificati (MTM) detti Barchini Esplosivi. Si trattava di piccoli e veloci motoscafi, di concezione ad uso sportivo, opportunamente modificati. L’operatore dirigeva ad alta velocità, oltre 30 nodi (circa 55 Km/h), contro il bersaglio e, poco prima dell’impatto, bloccava i dispositivi di guida lanciandosi fuori dal mezzo attraverso un dispositivo che eiettava il sedile, quest’ultimo dotato di un canottino autogonfiabile per preservare l’operatore dagli effetti dell’esplosione subacquea. L’MTM trasportava una carica di circa 300kg di alto esplosivo. Uno dei successi più importanti fu l’irreparabile danneggiamento dell'incrociatore britannico York e della petroliera Pericles, nella rada di Souda sull'isola di Creta, la notte tra il 25 e 26 marzo, ad opera di sei barchini al comando del tenente di vascello Luigi Faggioni.

Dopo l’armistizio del settembre del 1943 una parte degli uomini del reparto passa alle dipendenze della Repubblica Sociale di Salò, fedele alle forze dell’Asse, mentre una parte si ricostituisce a Taranto come MARIASSALTO in supporto alle forze Alleate.

Dopo la seconda guerra mondiale, la Marina militare decise di costituire nel 1947 la scuola sommozzatori e palombari, con il nome di MARICENTROSUB a La Spezia, presso la fortezza del Varignano. A seguire, nel 1952, venne costituito il Gruppo Arditi Incursori, successivamente denominato MARICENT.ARD.IN, presso il quale gli operatori venivano addestrati per compiere missioni speciali ad altro rischio in ambienti non solo marini e costieri ma anche terrestri. Gli interventi nell’immediato dopo guerra furono concentrati in un ciclopico e rischioso lavoro di rimozione dai porti italiani dei numerosi scafi affondati, che ne ingombravano gli accessi e le rade, e dalla bonifica di centinaia di migliaia di ordigni esplosivi presenti nei porti e lungo le coste. Quest’opera fu fondamentale per creare le basi per far ripartire il commercio marittimo e concorrere a risollevare l’economia italiana totalmente in ginocchio.

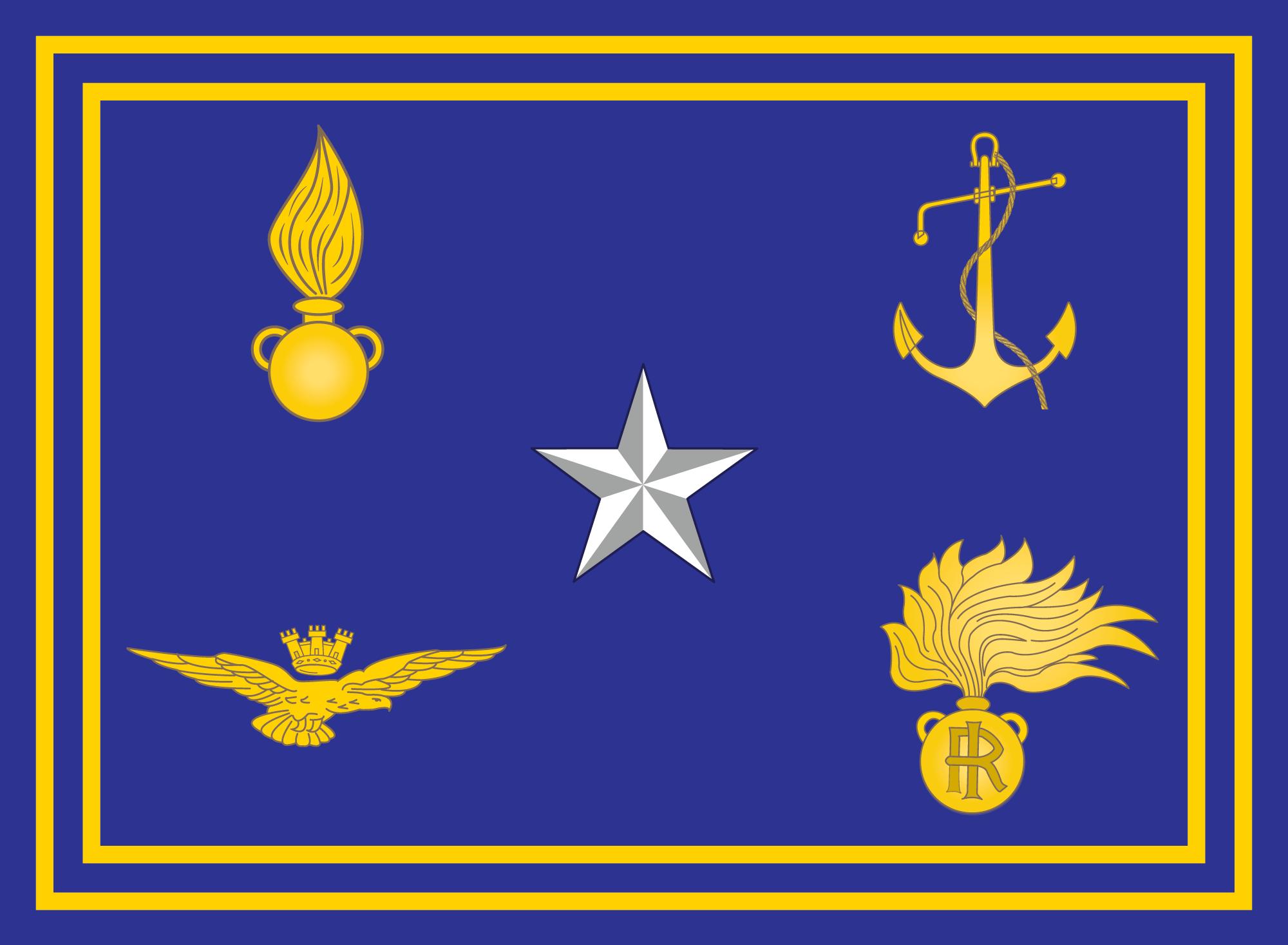

Come già detto, nel 1960 si costituisce l’attuale Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei”, suddiviso in due gruppi: uno per la condotta di operazioni speciali denominato Gruppo Operativo Incursori e uno per realizzare interventi subacquei denominato Gruppo Operativo Subacqueo. Il COMSUBIN ha partecipato non solo a tutte le principali missioni di pace e umanitarie, come in Ruanda nel 1994, Timor Est nel 1999, in Afghanistan e in Iraq, ma assicura fin dalla sua nascita compiti antiterrorismo e di bonifica da ordigni esplosivi bellici. Inoltre, svolge compiti di pubblica utilità in caso di calamità naturali, come ad esempio durante l’Alluvione di Firenze del 4 novembre 1966, dove furono tra i primi ad arrivare in soccorso della popolazione, mentre più recentemente (2012) sono stati tra i protagonisti nelle operazioni di preparazione per la messa in sicurezza e rimozione dello scafo del relitto della nave da crociera Costa Concordia affondata presso l’isola del Giglio.

Michele Spezzano

Riferimenti Bibliografici

- Giorgerini Giorgio, Attacco dal mare. Storia dei mezzi d’assalto della Marina Italiana, Mondadori, Milano, 2007

- Mannucci Enrico, In Pace ed in Guerra. Storia ed azioni delle Forze Speciali italiane, Longanesi, Milano, 2004

- Mannucci Enrico, In pace e in guerra, Saggistica TEA, 2006

- M. Rossetto, Finalmente la verità sul Maiale, in Marinai d’Italia dic. 2009

- Poggiali Luca, Una Leggenda fra le onde: Gruppo Operativo Incursori, Editoriale Lupo, Firenze 2001

- Sito web www.marina.difesa.it